――学力が伸び悩む本当の理由と、その乗り越え方――

はじめに:学力不振の“正体”に迫る

「うちの子、勉強してるのにテストで点が取れない…」

「新しい単元になると、急にわからないと言い出す…」

そんなとき、原因は何でしょうか?

努力不足?やる気の問題?集中力の欠如?

いいえ、必ずしもそうとは限りません。

その背景には、“欠けたピース”と呼ばれる、過去の学習のつまずきが隠れていることが多いのです。

欠けたピースとは何か?

“欠けたピース”とは、これまでの学習の中で理解が不十分だった単元や、取りこぼしてしまった基礎知識のことです。

学力は「積み木」のように積み上げていくものです。

たとえば、「かけ算」がわかっていなければ、「分数のかけ算」は理解できません。

「正負の数」が曖昧なままでは、「方程式」や「関数」は迷路のように感じるでしょう。

つまり、過去の単元でつまずきがあると、現在学んでいる内容の理解に大きな支障が出てくるのです。

学習指導要領の構造と、見落とされがちな落とし穴

日本の教育は、文部科学省の学習指導要領に基づいて進められます。これは、全国どこでも同じ順序で、同じ内容を段階的に学ぶ仕組みです。

- 小学校→中学校→高校へと、毎年新しい内容が登場します。

- それらは「前の内容を理解していること」が前提となっています。

この**“積み重ね型”の構造**があるからこそ、

どこかで理解があいまいだった部分(=欠けたピース)があると、

その後の学習全体がぐらつき、点数が取れない・自信を失う・勉強嫌いになるという悪循環を生んでしまいます。

■ つまずきが連鎖してしまう実例

以下に、よくある「欠けたピースが放置されたことによって起きる負の連鎖」の具体例を3つご紹介します。

【ケース1:小学校の“わり算”の理解不足 → 中学の“方程式”でつまずく】

- 小4〜小5で「わり算」の筆算を理解していない

↓ - 小6で「分数÷整数」「割合」になると、何をしているのかが曖昧に

↓ - 中1で「方程式の文章題(速さ・割合・食塩水)」が解けない

→「xを使うこと」よりも前に、“土台”でつまずいている

✅ わり算の意味や「なぜ÷になるのか」が曖昧なまま、方程式の文章題では「式が立てられない」→ 何をどう考えればいいかがわからない状態に。

【ケース2:小学校の“分数・小数” → 中学の“文字式”でつまずく】

- 小5〜小6で分数の計算に苦手意識

↓ - 中1で「文字式×分数」「一次方程式に分数が入る」問題が出てきたとき、計算ミスを連発

↓ - 「解き方はわかってるけど、いつもミスする」という状態になり、やがて自信喪失

✅ 見落とされがちですが、「計算力の土台」が弱いと、せっかく式が立てられても得点にならない。

【ケース3:中1の“正負の数”で苦手意識 → 高校入試レベルでブレーキ】

- 中1最初の「正負の数」でルールをあやふやに覚える

↓ - 文字式、方程式、関数…と全てにおいて符号ミスがつきまとう

↓ - 中3になると複雑な計算が多くなり、符号ミスが致命的に

→ テストでは「考え方は正しいが、点にならない」ケースが続出

✅ 最初の単元での「-×-=+」などの基本ルールが理解できていないと、以降すべての単元で影響が出ます。

集団授業では「欠けたピース」を埋めるのが難しい理由

学校や大手塾などの「集団授業」は、全体を対象とした一斉進行が基本です。

そのため、次のような制限があります:

■ 学年をさかのぼれない

「今は中2だから中2の内容を教える」が基本方針。

小5での“割合”のつまずきに戻って教える時間や仕組みはありません。

■ 一人ひとりの理解度に合わせられない

先生は常に“全体”を見て指導します。個々の弱点や癖まで掘り下げることは困難です。

■ 「わからない」を言い出せない空気

他の生徒の前で「ここがわからない」と言うのは勇気が必要。質問を我慢してしまう子も少なくありません。

このように、集団授業では「欠けたピース」がそのまま放置されやすい構造になっています。

大磯勉強団のアプローチ:欠けたピースを見逃さない

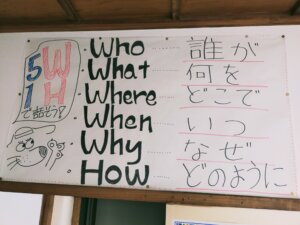

大磯勉強団では、個別指導を通じて「どこで」「なぜ」つまずいたのかを掘り下げ、その根本原因をさかのぼって指導します。

私たちのこだわり:

- 目の前の問題だけでなく、背景を見抜くこと

- つまずきを見つけたら、学年に関係なく戻って指導すること

- わからなかった理由ごと、納得できるまで説明すること

一人ひとり異なる学習の履歴やペースに合わせた指導を行うことで、

お子様は「なるほど!」という感覚を取り戻し、自信と意欲を取り戻していきます。

欠けたピースを埋めることが、学びの“地図”を完成させる

欠けたピースが埋まった瞬間、子どもたちはこう言います。

「あ、そういうことだったのか!」

「今までつながってなかったことが、全部つながった!」

この“腑に落ちる体験”が、学びに対する態度を一変させます。

- 成績アップだけでなく

- 学びに対する自信

- 将来の自己学習力

- 粘り強く考える力

これらすべてが、欠けたピースを一つひとつ埋めていく中で育まれていくのです。

まとめ:本当に必要なのは「先取り」よりも「振り返り」

多くの保護者が「先に進むこと」や「難しい問題が解けること」に目を向けがちですが、

本当に大切なのは、“つまずいたところをそのままにしない”ことです。

欠けたピースを見つけて、ていねいに埋める――

それが、お子様の学びの地図を完成させるために必要不可欠なステップなのです。

📣 大磯勉強団では、初回体験を随時受付中です。

「うちの子、どこでつまずいているのか知りたい」

「今のやり方で本当に合っているのか不安」

そんな方は、ぜひ一度お問い合わせください。

一人ひとりの“欠けたピース”を一緒に見つけ、埋めていきましょう。

📢 学習相談をいつでも受付中!

お子さまの学習に関するご相談や、塾の雰囲気・授業内容のご質問など、

どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせください。

無料体験・授業料に関するお問い合わせも大歓迎です!

📞 お電話でのご相談はこちら

0463-43-0579

受付時間:15:00〜21:00(日祝お休み)

「ちょっと聞きたいだけなんですが…」という方もOK!

お気軽にお電話ください。

💬 LINEでも気軽にご相談いただけます!

LINEからのお問い合わせも大歓迎です。

下のボタンから、まずは公式アカウントにご登録ください👇